La sortie d’un album de Toppi est toujours un vrai bonheur… « Le Dossier Kokombo » ne déroge pas à la règle, suscitant même un regain d’admiration et de plaisir intense…

Lorsqu’on aime un auteur et qu’on peut lire régulièrement de nouveaux albums de lui, on a toujours une petite appréhension : « Et si cette fois-ci c’était moins bien ? », « Et si j’étais déçu ? », ou, à l’inverse : « Et si j’étais tellement habitué à trouver ça bien qu’une certaine routine de l’admiration finisse par me rendre blasé ? » C’est ce dernier point qu’il faut le plus craindre, me semble-t-il ; le plus pernicieux, le plus triste… En ouvrant « Le Dossier Kokombo », je me suis demandé si – après avoir déjà lu tant de pages de Toppi – cet auteur réussirait encore à m’émerveiller, me passionner, m’intriguer, me surprendre. Et, miracle, en quelques images, quelques bulles, la magie toppienne opéra à nouveau. Mieux, les deux récits qui composent cet album m’offrirent de très belles sensations littéraires et illuminèrent mon visage d’un large sourire de satisfaction enjouée : ce que j’étais en train de lire était fabuleux ! Intelligent, drôle, beau, tragi-comique. Bon dieu de bon dieu de bon dieu, mais le père Toppi sera-t-il éternellement génial ? Le second récit de cet album, « Bwuma, mon fils », réalisé en 2011 spécialement pour Mosquito, indique clairement que oui. À 80 ans, l’homme démontre qu’il n’a rien perdu de sa superbe créatrice ni tempéré ses délires narratifs. Franchement, moi, ça me troue ! « Le Dossier Kokombo » n’est pas un album de plus signé Toppi. Avec Toppi, ce n’est jamais un album de plus. C’est Toppi.

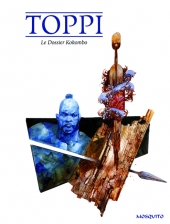

« Le Dossier Kokombo », qui donne son titre à l’album, avait été publié dans la revue Corto Maltese en 1991. Nous y rencontrons un antiquaire expert en « bizarreries » qui nous prévient des dangers encourus si jamais l’on achetait une petite statuette africaine apparemment inoffensive, un fétiche dénommé le « Kokombo ». Tout le génie de la composition et du travail ornemental cher à l’auteur est là. Pour autant, Toppi ne s’endort pas sur ses lauriers et trouve toujours une astuce visuelle, une invention, un lieu d’expériences au sein de ses planches. Ainsi, lorsque le protagoniste nous dit que « la malignité du Kokombo se plaît à élever ses victimes afin de rendre leur chute plus douloureuse », nous le voyons assis dans un fauteuil avec son écharpe qui tombe le long de son cou, jusque devant lui, dans une perspective presque impossible, semblant même creuser le plancher puisqu’elle va en-deçà du sol d’encre pour déboucher sur un espace blanc – sûrement la lumière venue de l’encadrement de la fenêtre, mais apparaissant ici plutôt comme un gouffre, un précipice. Tout cela sans que rien ne soit trop explicite ni appuyé, dans une nuance sémantique et graphique remarquable. Et que dire de l’hommage à Klimt, des jeux de dentelles de la Comtesse Ilona, et de ce récit où les vieux hippopotames sont hypocondriaques, à part que tout y est sublime ?

L’autre qualité intrinsèque de ce récit est la propre nature de celui-ci, où Toppi nous replonge dans les très grands classiques de la littérature fantastique et d’horreur, assez talentueux pour reprendre à son compte ce qui a forgé notre imaginaire moderne. La structure et la narration du « Dossier Kokombo » se situent entre Poe et Lovecraft. De ce dernier, nous retrouvons la manière dont l’histoire est contée par un narrateur qui nous prévient d’un grand danger, selon des documents faisant foi d’une malédiction, distillant l’inquiétude sans que celle-ci soit explicitement développée : le drame n’arrivera qu’après bien des événements qui ne semblaient pas si dangereux que ça. De Poe, nous retrouvons les éléments du conte horrifique où tout un décorum aristocratique apparemment anodin nous plonge dans l’intimité des personnages tout autant qu’il nous entraîne dans l’angoisse. Ici, il n’y a pas de chat derrière le mur, ni de corbeau derrière la fenêtre, mais un fétiche africain dans le placard…

« Bwuma, mon fils » a été réalisé vingt ans après « Le Dossier Kokombo », s’inscrivant en complémentarité dans la thématique africaine de l’album. Comme je le disais plus haut, on ne peut qu’être admiratif devant la qualité globale de cette histoire réalisée l’année dernière par ce grand monsieur de la bande dessinée. Nous ne pouvons que saluer une nouvelle fois Michel Jans qui appuie personnellement Toppi dans son travail depuis des années, jusqu’à être celui qui permet au maestro de continuer à créer aujourd’hui tel qu’il l’entend, à être publié ainsi, avec autant de confiance et de liberté. Chapeau, Moustique ! Je suis positivement effaré de constater à quel point cette dernière création de Toppi surpasse presque tout ce que j’ai lu récemment… On a même l’impression que – arrivé là où il en est – Toppi se lâche de plus en plus, dans ses dessins et son propos. Mais avec quelle acuité, quel regard ! C’est malin et incisif, irrévérencieux et libre. C’est vraiment plus que super chouette. Après Lovecraft et Poe, nous voici à l’intersection de Kipling et de La Fontaine, mais à la sauce Topor. Toppi réinvente « Le Livre de la Jungle » dans une histoire où un vieux marabout élève seul un bambin abandonné dans une hutte. Le petit bébé hurle : « Je suis un guerrier, qu’on me donne un bouclier et une lance ! » Devant cette demande incessante, le volatile va à la rencontre d’animaux et d’hommes susceptibles de lui fournir un cuir assez épais pour confectionner le bouclier demandé. Les entrevues avec le chacal, l’éléphant et l’hippopotame, notamment, sont de très grands moments d’humour décalé, et la morale de l’histoire est… pathétique, comme Toppi sait si bien en créer, avec là aussi une petite pointe de Poe. Amateurs de Toppi ou non, lisez cette merveille, vous m’en direz des nouvelles…

Cecil McKINLEY

BD zoom